扬缨 - “半瓶子水满”和共识的噩梦

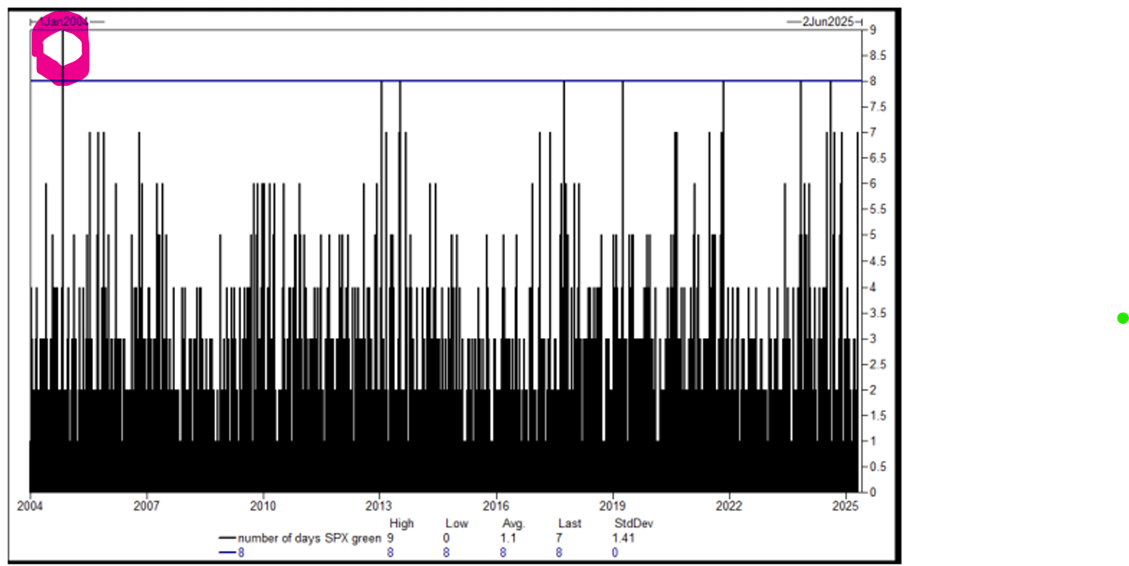

上周五收盘,市场(标普股指)自4月7日低点反弹18%,实现了9日连涨(自2004 年以来最长的连涨,见下图红圈内的上一次9连涨),这波逆势反弹已经收复50%的失地。

笔者在上周的文章“贝森特看空期权?白宫的发声筒!”里为读者分析了为什么市场上涨,本周这些叙事继续。

“市场对政策波动的敏感性已过极值”, 同时,关税的叙事也明显地弱化。整个媒体上,财长贝森特的冷静声音有点大,而纳瓦罗自4月13日以来就没有在电视上露面了。不免令市场认为,特朗普所谓的“对等关税”也许最终就是一场噩梦?早知今日,何必当初?

同时,从蒂姆·库克(Tim Cook)游说取消iPhone关税,到DHL高管吹嘘他们与政府的“建设性对话”,络绎不绝的CEO白宫访客,结果是频频推出的各种关税例外和豁免,正是显示美国私企的首席执行官们对政府的游说能力的时候。原本的框架性关税政策,现在贴了无数的“创可贴”。但是这“满是补丁”的政策,在解读和执行上更具挑战,会不会使全球投资人对美国利率曲线和股票倍数定价更高的风险溢价?

如果换个角度想,市场目前定价“关税只不过是一场噩梦”,如果真的兑现,市场会不会来个“买消息,卖现实”呢;如果到头来反而还是一场持久战,市场又会如何呢?

本周,日本央行停止加息的鸽派表现,毫无疑问也利好风险资产:关税的不确定性导致日本央行将2026年CPI预测从2.0%下调至1.7%,预计2027年核心通胀率为1.9%;同时将 2026年GDP预测从1.0%下调至0.5%。这是继欧洲央行之后,另一个主要央行对特朗普关税做出的鸽派应对。(下图为市场对2025年9月日本央行的政策利率预期)

不过,我们也可以这么看:日本知道,美债利率的飙升让特朗普夜不能寐,当然不会明说把出售美国国债作为关税的报复手段,但是,却不妨碍在跟特朗普谈判时把美债作为筹码,而日本央行这个节点的鸽派为谈判中利率的波动留出空间。

在过去的一段时间里,市场的共识无怪乎是美国例外论的终结(下图著名的反映市场极端情绪的经济学人封面),其中包括“美元、美债、美股都玩完了”,黄金YYDS;但是这个共识在最近的九连涨中被极大地撼动了:海外资金美股抛售潮可能结束、中国停止购买黄金……而雪上加霜的是,AI资本支出见顶的叙事也发生了戏剧性的逆转。股票空头应该是意识到,短期内微观战胜了宏观,从“解放日”到经济硬数据实锤之间的间隔时间太长,长期持有空仓,太贵,风险太大。当然,美元指数仍在100以下彷徨,是下跌途中的喘气还是见底调整?

九连涨始于一片哀嚎声,机构投资者在4月初大幅减持股票,而之后的正面消息触发了资金重新对股票的仓位追逐。

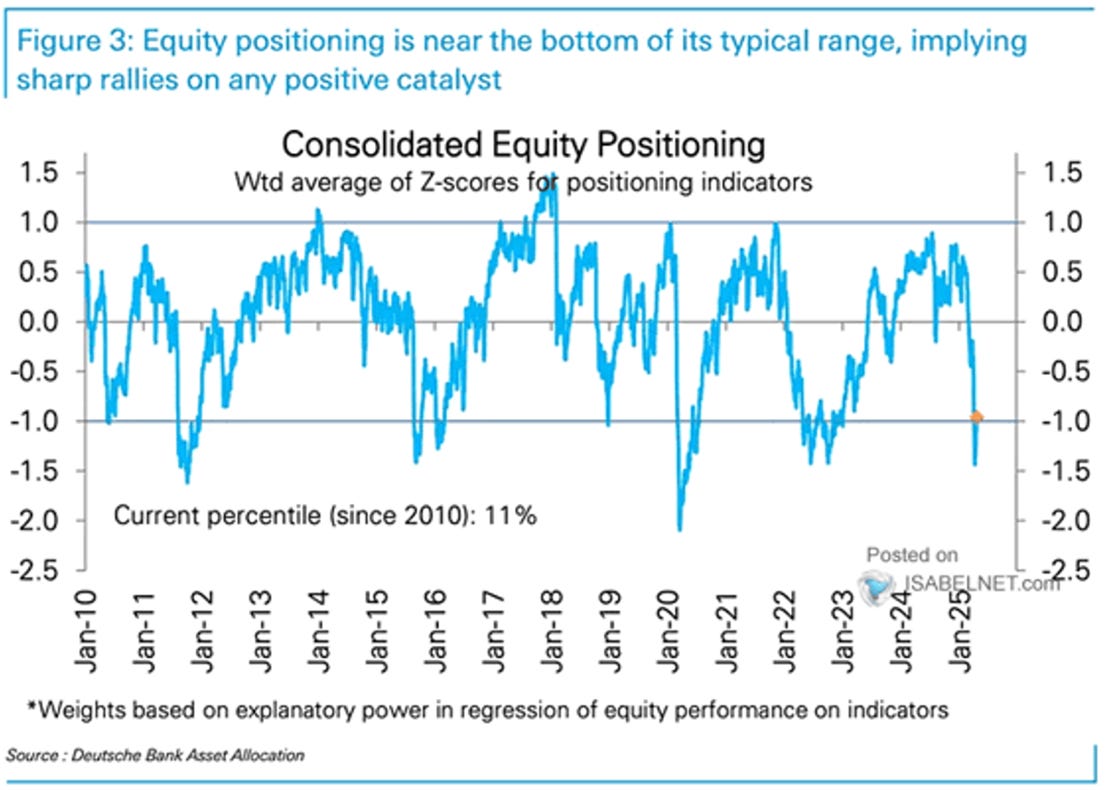

德意志银行4月中旬报告显示,市场综合持仓仅达到第2个百分位,这个数据说明机构投资者超低配股票在历史性的低位,这种极度仓位减持和悲观情绪意味着不需要很多好消息就可以令多头狂欢。

截至4月26日,该持仓指标仍然低迷于第11个百分位,仍远低于“中性”,与2025年初的第96个百分位,真是天壤之别。过去几个交易日,这个指标估计又上涨了几个百分位。从机构投资者的持仓仍然较低,笔者认为短期内股市的“痛苦交易”可能仍是继续上行。也就是说,最近股市的强势让机构投资者措手不及,不得不追高。

在经济增长方面,本周的就业和GDP数据令投资者松了一口气,这些数据更多是反应了过去。

美国GDP数据显示第一季度经济收缩0.3%,主要是由于企业在关税之前争先恐后地囤积商品,导致进口激增。这个数据可以有以下三种解释:关税引起囤积,增加库存和消费,因此之后第一季度GDP的大幅修改上调;急于在关税之前囤积进口商品的公司可能同时降低国内生产的商品和服务上的支出,因此对后续GDP的增长是损害;强劲的进口通常是经济潜在需求强劲的迹象,因此经济可能在三个月内强劲反弹。

目前GDP增长下降也只是一个季度的数据。在这个需求拉动的时代,消费者已经抢购了受关税影响价格上涨的商品,那么这波已经结束的抢购狂潮,又将如何影响接下来经济的演变?

就业数据一如既往的好于预期。政府的裁员并没有反映在周五的数据中,而唯一可以说就业疲软的地方,是薪酬增长继续下降。因为需求疲软或供应中断等原因的裁员,可能需要时间才能从经济数据中看出。运输与物流以及休闲与酒店的疲软大概率在五月份的就业数据中显现,因为这些行业受到关税行动的最直接影响,但其他行业可能会选择静观其变,毕竟2020-2021年劳动力短缺的伤疤,对于雇主们来说,仍然记忆犹新。

总结一下,随着数据的公布,我们开始更清晰地看到关税的实际经济影响,经济放缓只是时间问题,软数据领先,硬数据有迎头赶上的迹象。股市目前坚持认为半杯子满,而总是会在“痛苦交易”上先把韭菜割个干净。笔者建议持续关注“拥挤的共识”,在这些方面,市场可能最会出其不意。

免责声明:本文所提供的所有信息和相关产品,不论是何种性质,都不应视为在建议、诱导或鼓励公众买卖任何股份、股票期权、相似金融产品或其他任何金融工具。不论读者如何使用本文提供的信息和相关产品,或是根据这些信息做出了有关买卖股份、股票期权和其他相似金融产品的何种决定,读者必须独自承担责任。本文提供的任何信息均不构成针对个人的投资建议,也不构成任何法律、会计、税务或其他专业建议。本文部分图片来自网络。